그리스식 제의

제의는 예수의 멍에를 상징하고 애덕을 표시하는 데, 처음에는 제의를 ‘사랑의 옷’이라 했고,

9세기의 ‘온유하고 가벼운 그리스도의 멍에’라고 했으며, 12세기에는 ‘순결의 옷’이라고 불렀습니다.

주례자는 “주님, 주님께서는 ‘내 멍에는 편하고 내 짐은 가볍다’고 하셨으니

제가 주님의 은총을 입어 이 짐을 잘 지고 가게 하소서”라고 기도하면서 그 의미들을 새깁니다.

사제가 제의를 입는 것은 구약 시대부터 이어져 온 전통이며,

사제를 일반 사람들과 구별하며 제사의 거룩함과 위대함을 표현하고 제사에 존경을 나타내기 위해서입니다.

[가톨릭평화신문 제1809호 2025년 05월 11일 부활 제4주일 / 성소 주일, 가톨릭굿뉴스, 전례]

제2차 바티칸 공의회 이후,

더욱 풍성한 형태가 가장 흔히 볼 수 있는 제의의 형태가 되었는데,

《로마 미사 전례서》의 지침에서는 제의의 아름다움은 화려한 장식에서 오는 것이 아니라

제의의 주름과 형태에서 오는 것이어야 한다고 명시하고 있다(‘바이올린 꼴’ 전례복은

대개 세밀한 장식 혹은 그림 전체를 묘사하는 방식으로 매우 복잡하게 수를 놓아 장식하였음).

이런 까닭에, 오늘날 제례복 대다수는 거의 발목과 손목까지 닿으며

상대적으로 간결한 상징물 혹은 줄무늬와 자수로 장식되어 있습니다.

(출처: https://ko.wikipedia.org/wiki/제의)

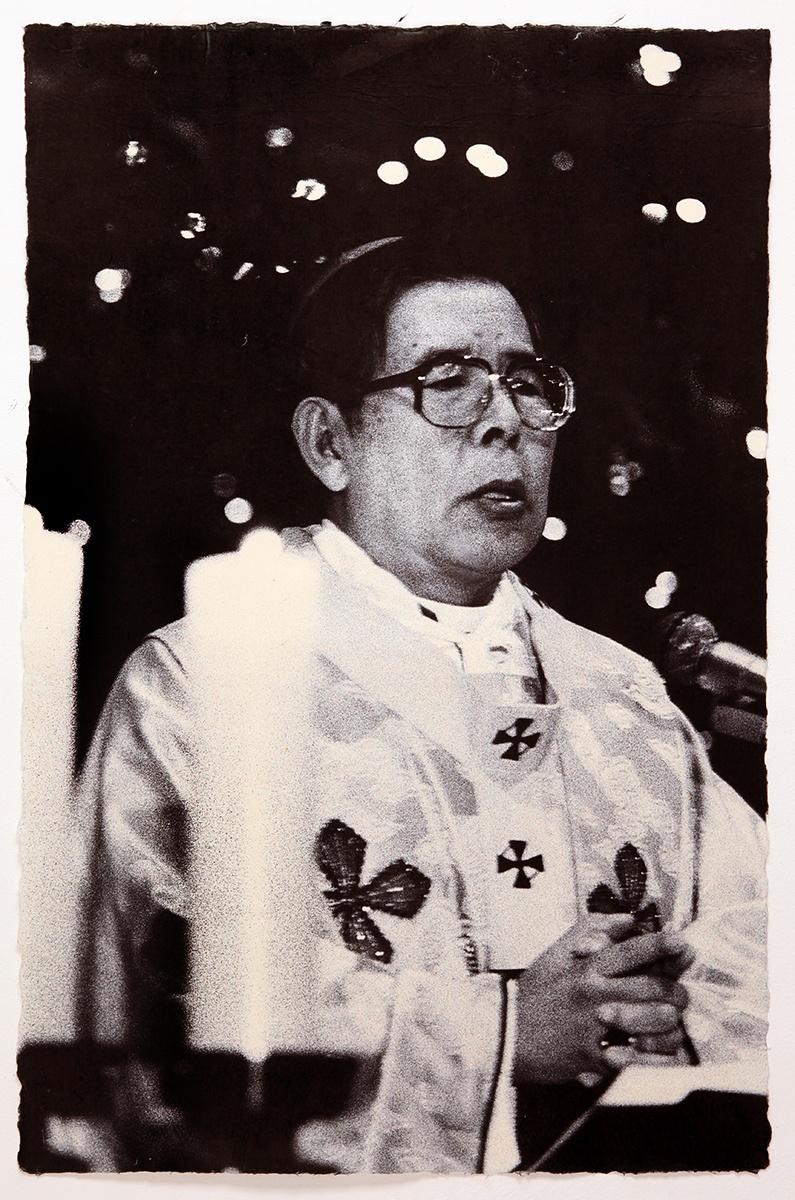

[현재 수도회 기록보존실에 소장되어 있는 그리스식 제의]

장미색 제의

자색의 슬픔과 흰색의 기쁨에 대한 중간색으로서 대림시기와 사순시기에 성탄과 부활의 서광을 앞두고,

잠시 기뻐하며 휴식한다는 의미로 기뻐하라 주일(대림 제3주일)과 즐거워하라 주일(사순 제4주일)에 사용합니다. 따라서

그 기쁨이 완전하지 못하므로 자색의 흰색의 중간색을 사용하는 것입니다.

[사진출처: 김수환추기경연구소,1986년 김옥균 주교 성성식 (사진제공 서연준 작가)]

제 2차 바티칸 공의회(1962년-1965년) 이후는 전례복 간소화가 이뤄진 시기입니다.

제2차 바티칸 공의회 문헌 「전례헌장」은

“성당의 기물과 제의의 재료, 형태와 관련해 이를 지역의 필요나 관습에 적응시킬 권한을

이 헌장 제22항 규범대로 지역 주교회의에 부여한다”고 했습니다(127항).

전례복을 만드는 소재도 전통적인 것 외에 각 지역의 고유한 천연 섬유나 인조 섬유를 사용하도록 규정했으며

한국 천주교 주교회의도 성직자 신분에 맞는 복식을 강조했습니다.

이후 제의는 거의 장식이 없으며 재료도 실용적이고 활동성이 좋은 합성섬유로 만들어졌습니다.

한국식 제의

한국 가톨릭 교회의 전례복은 2000년의 역사와 전통을 고수하여 내려 온

로마 가톨릭 교회의 전례복에 뿌리를 두고 있습니다.

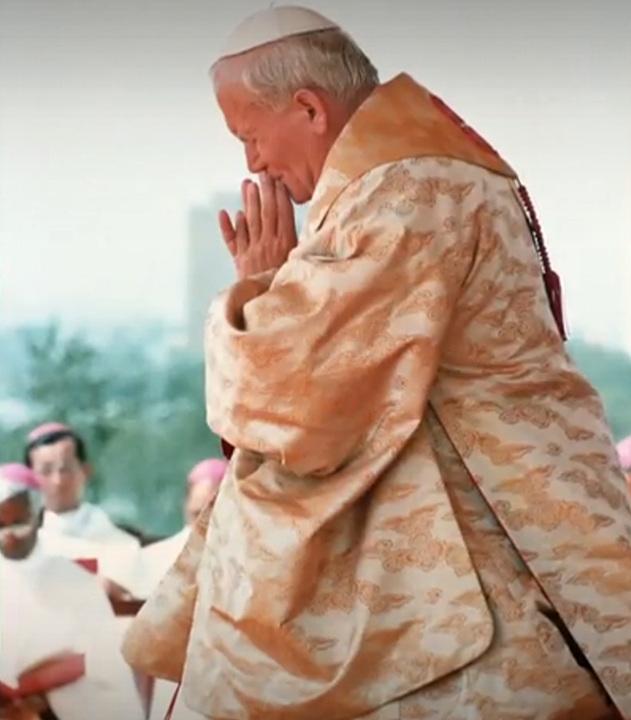

한국 천주교회 설립 200주년이 되던 1984년 한국을 방문한 성 요한 바오로 2세 교황이

‘한국 순교자 103위 시성 미사’를 거행할 때 로마 바티칸의 오랜 전통을 깨고

조선 시대 왕 예복인 ‘곤룡포’를 형상화해 제작한 한국식 제의를 입었습니다.

[1984년 교황 요한바오로 2세 한국 103위 성인 시성식에 입었던 한국 비단 황금색 제의]

교황의 한국식 제의는 옷감, 모양, 장식에 이르기까지 가장 한국적으로 제작했으며

이는 한국 가톨릭 교회 전례복의 토착화 노력으로 볼 수 있습니다.

교황님 제의

[사진출처: bing.com ]

교황의 제의는 평상시 입는 흰색 수단과 반대로 화려한 것이 특징입니다.

보통 전례 주기에 따라 홍색과 녹색 자색 등 제의색이 바뀌는데

성대한 미사가 거행될 떄는 금색 제의를 착용합니다.

교황의 제의는 교황의 직위뿐 아니라

교회와 세상의 정신적 지도자임을 드러내는 상징이 담겨있습니다.